1гҖҒи‘ЈзҺҘ, и‘Јйң„, жңұеҫ·е…Ҷ, зӯү. иҒҡй…°дәҡиғәеҸ‘еұ•жҰӮеҶөдёҺеә”з”Ёеұ•жңӣ[J]. дёӯеӣҪеЎ‘ж–ҷ, 2022, 36(9): 85.

2гҖҒжӢӣе•ҶиҜҒеҲёпјҢжҲ‘еӣҪе“Әдәӣж–°жқҗж–ҷиў«еҚЎдәҶи„–еӯҗдёӯеӣҪдҫӣеә”й“ҫе®үе…Ёзі»еҲ—жҠҘе‘ҠпјҲдёүпјүпјҢ2022

3гҖҒиҘҝеҚ—иҜҒеҲёпјҢиҒҡй…°дәҡиғәжқҗж–ҷвҖ”дә§дёҡеҢ–е’ҢиҝӣеҸЈжӣҝд»ЈйҖҗжӯҘеҠ йҖҹпјҢ2016

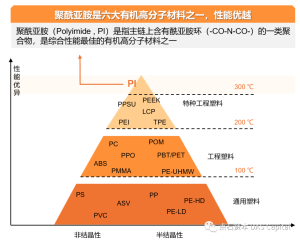

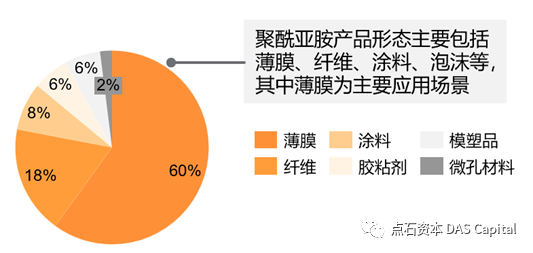

4гҖҒејҖжәҗиҜҒеҲёпјҢж–°жқҗж–ҷиЎҢдёҡе‘ЁжҠҘпјҡPIжқҗж–ҷжҖ§иғҪдјҳејӮпјҢPIи–„иҶңеә”з”ЁеңәжҷҜе№ҝжіӣпјҢ2022

5гҖҒMordor Intelligence Analysis

6гҖҒStatista

7гҖҒз‘һеҚҺжі°жӢӣиӮЎиҜҙжҳҺд№ҰпјҢ2020